○美浜町公共下水道条例施行規則

平成17年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町公共下水道条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、美浜町給水条例(平成9年条例第22号)第23条に規定する使用月の1月前の定例日を始期、使用月の定例日を終期とする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び固着方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いを生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水しないように固着すること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ます等で深さ15センチメートル以上の泥溜を設けた構造とするとともに、ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、モルタル等で漏水しないように固着すること。

(3) 前2号により難い場合は、町長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

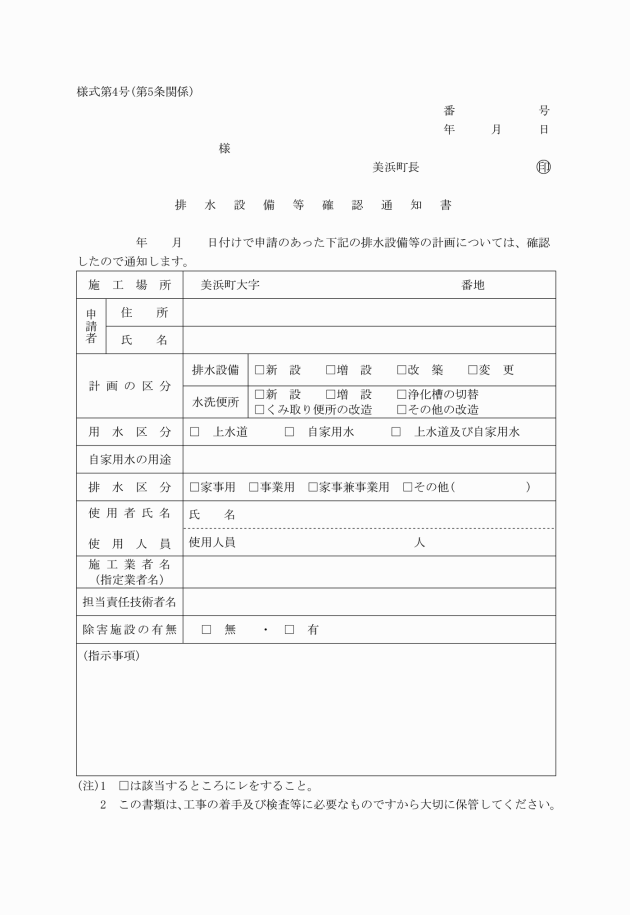

第4条 条例第5条第1項に規定する排水設備の構造は、法令に規定するもののほか、次の基準によらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 汚水を排除すべき排水管は暗渠とする。

(2) 汚水を排除するためのます(以下「汚水ます」という。)は、管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置することを原則とする。ただし、簡易な箇所には、掃除口又は曲管を使用することができる。

(3) 排水管の土被りは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を施した場合はこの限りでない。

(4) 汚水ますは、円形かつ不透水性の内径15センチメートル以上のもので、埋設深に応じて清掃に支障のない大きさとし、底部は接続する管径に応じインバートを設け、ますの蓋は雨水の流入防止、並びに防臭の必要上密閉ふたとすること。

(5) 付帯設備は、次に定めるところによらなければならない。

ア 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られる恐れがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。

イ トラップは、アの汚水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。

ウ 台所の汚水を排水する箇所には、防臭とごみ、油の分離を目的とした分離ますを設置すること。

エ 浴室その他固形物を含む汚水を排水する箇所には、固形物の流下を防止する有効の目幅を有する金網等固形物除去装置を設けること。

オ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

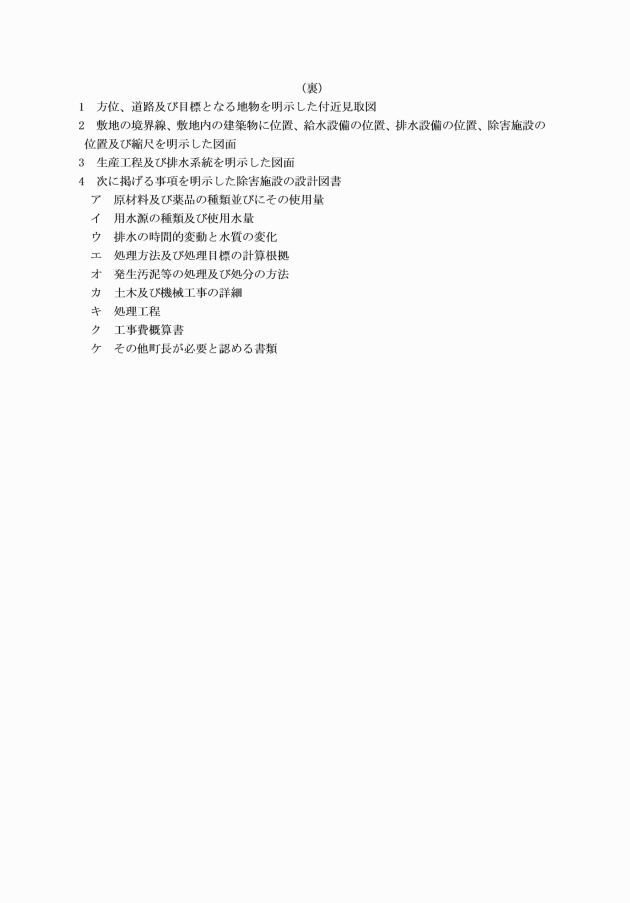

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1程度)

ア 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

イ 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

ウ 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

エ 排水設備のます又はマンホールの位置

オ ポンプ施設その他付属施設の名称及び位置

カ 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

ク 当該申請に係る計画が排水設備の増設、改築又は変更の計画である場合にあっては、当該増設、改築又は変更をする部分

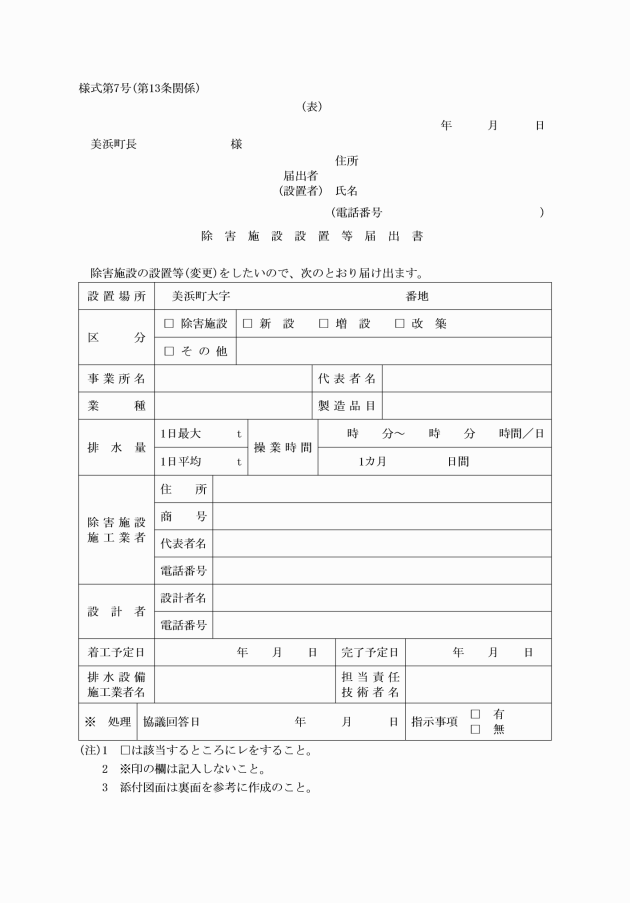

(3) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面及び構造計算書

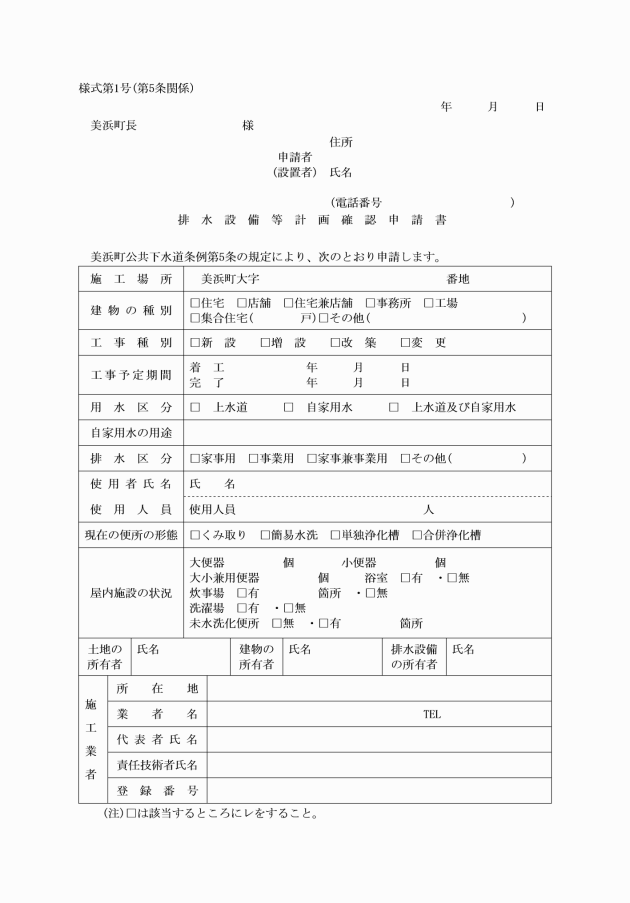

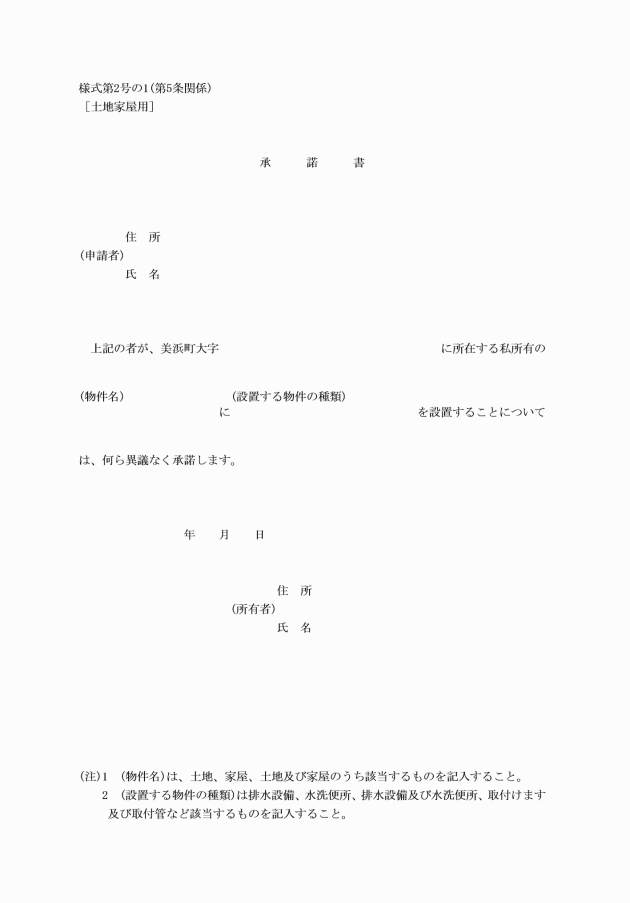

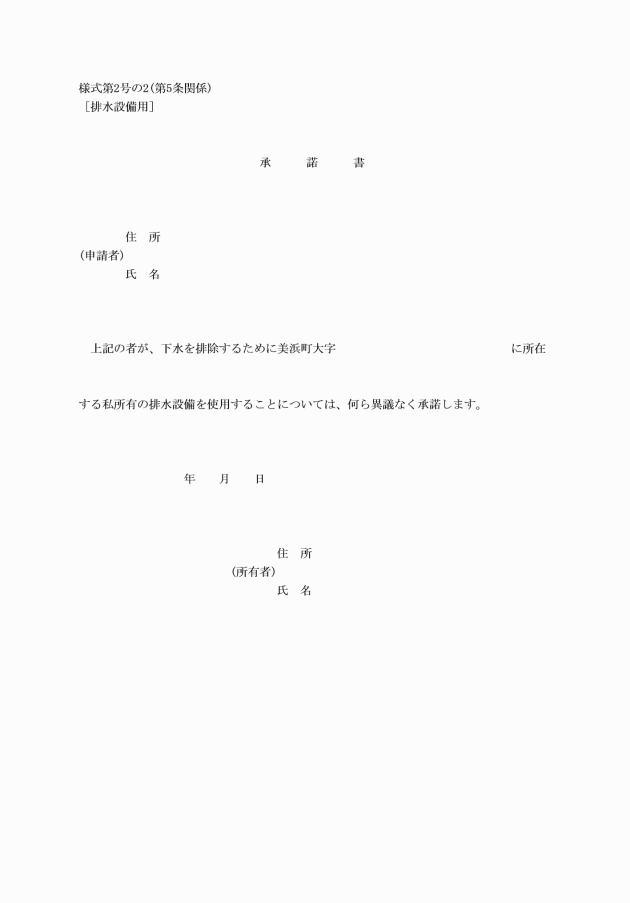

(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第2号の1及び2)

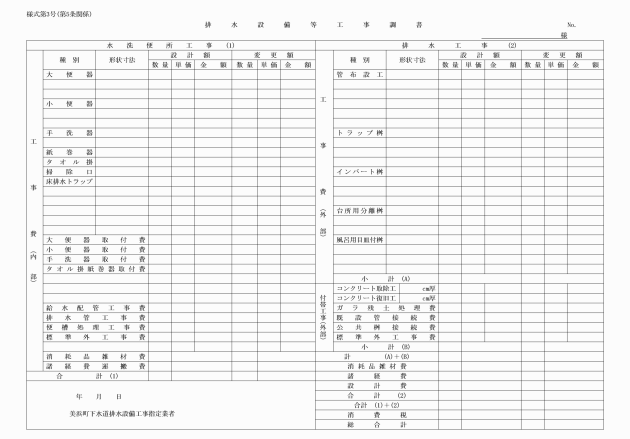

(5) 排水設備等工事調書(様式第3号)

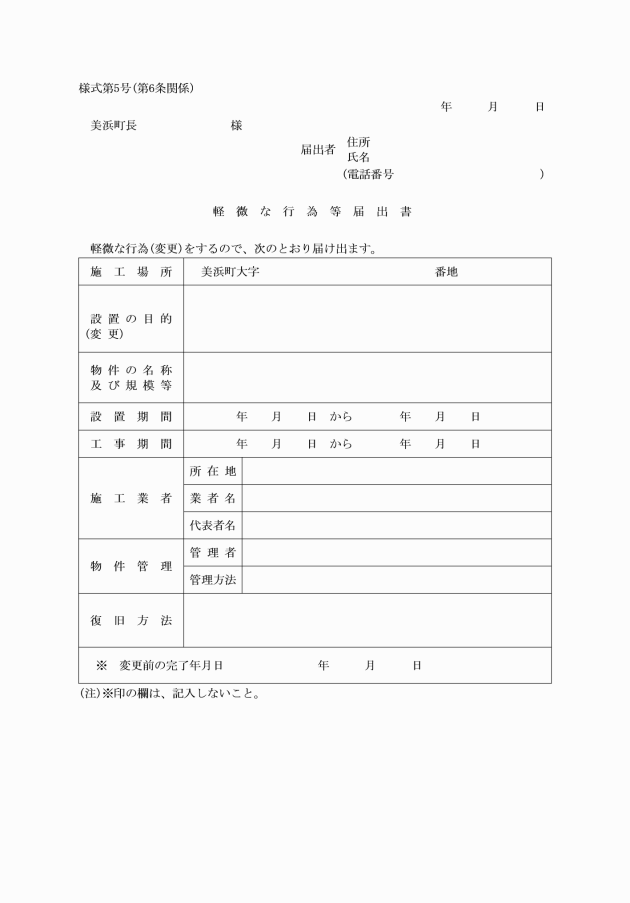

(軽微な工事)

第6条 条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない軽微な工事及び変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます若しくはマンホールの蓋の据付又は取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の取替え又は修繕工事

(3) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器具等及び便所の大きさ、構造及び位置等の変更並びにその工事

(排水設備等の工事の適用除外)

第7条 条例第6条に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。

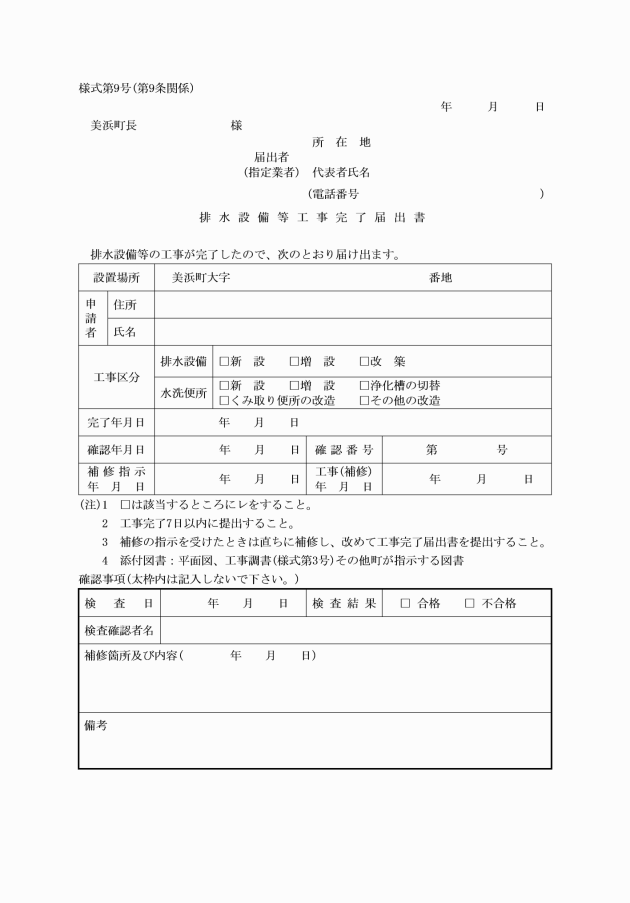

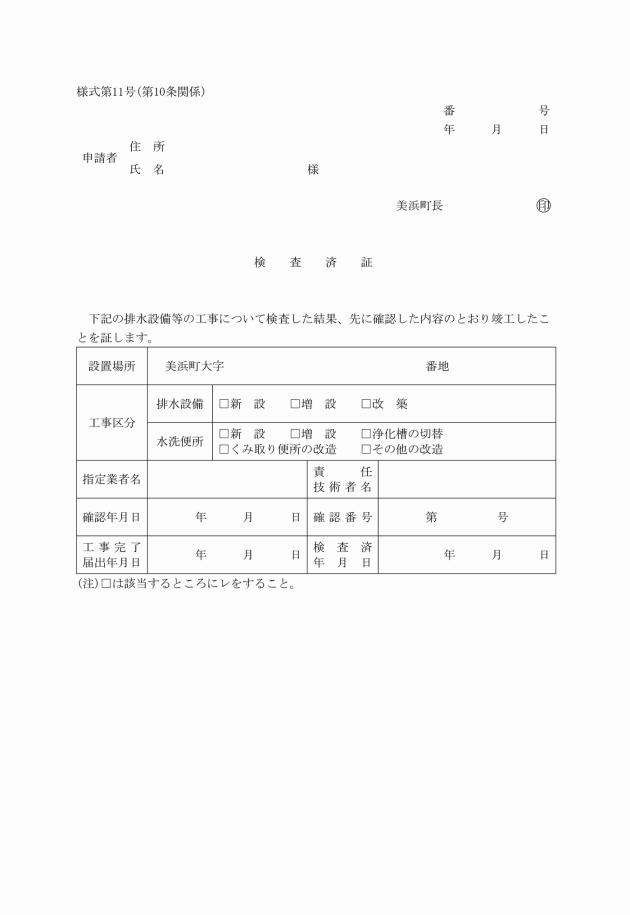

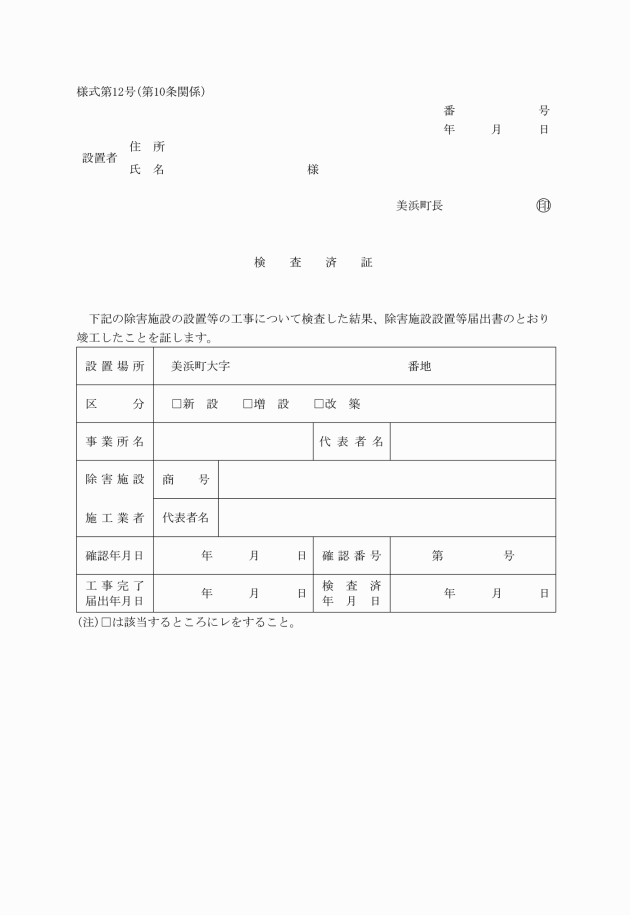

2 町長は、前項の届け出を受理したときは、速やかに検査を実施しなければならない。

3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。

4 工事施工者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。

5 町長が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、あらためて検査を受けなければならない。

6 町長は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料等を検査することができる。

3 前2項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。

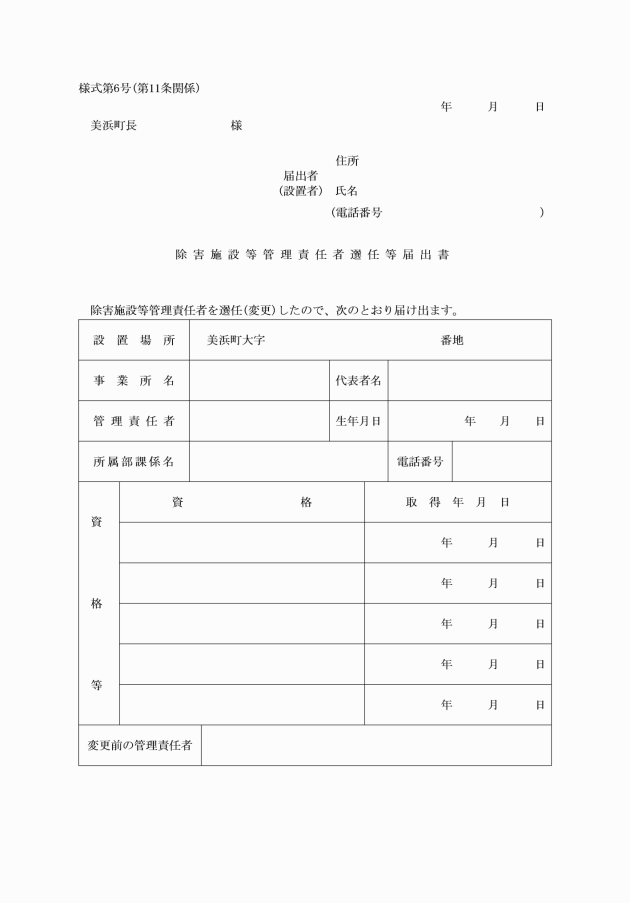

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及びその記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他事故等が発生した場合の措置に関すること。

2 水質管理責任者は、除害施設等の機能及び管理機能に事故が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書をもって報告し、町長の指示を受けなければならない。

3 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、水質管理責任者に対し、資料の提出を求めることができる。

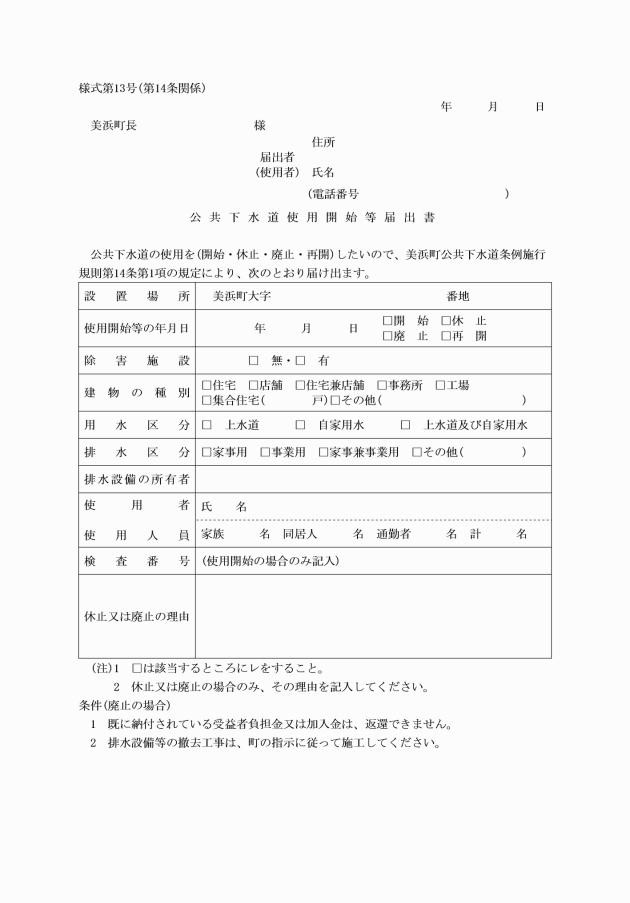

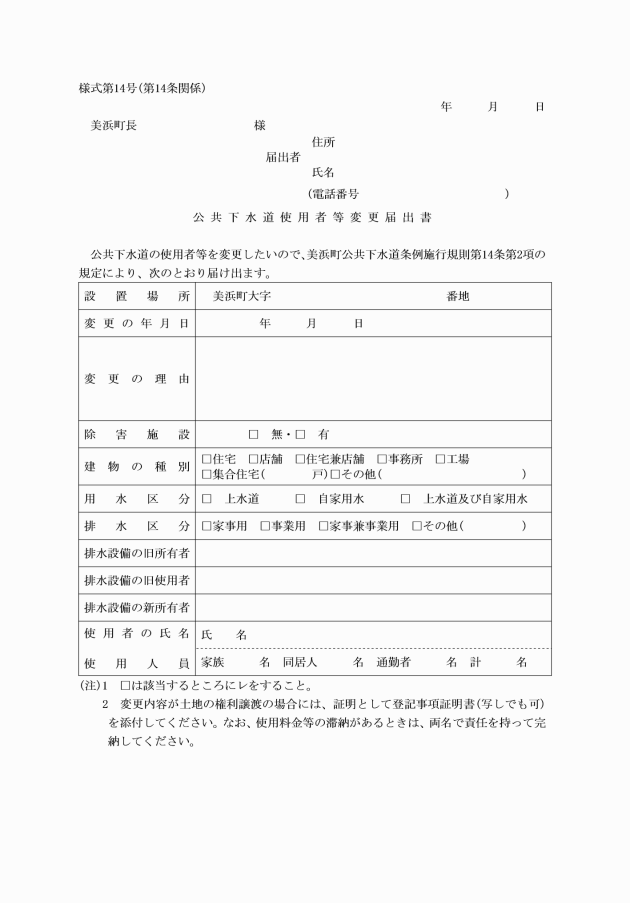

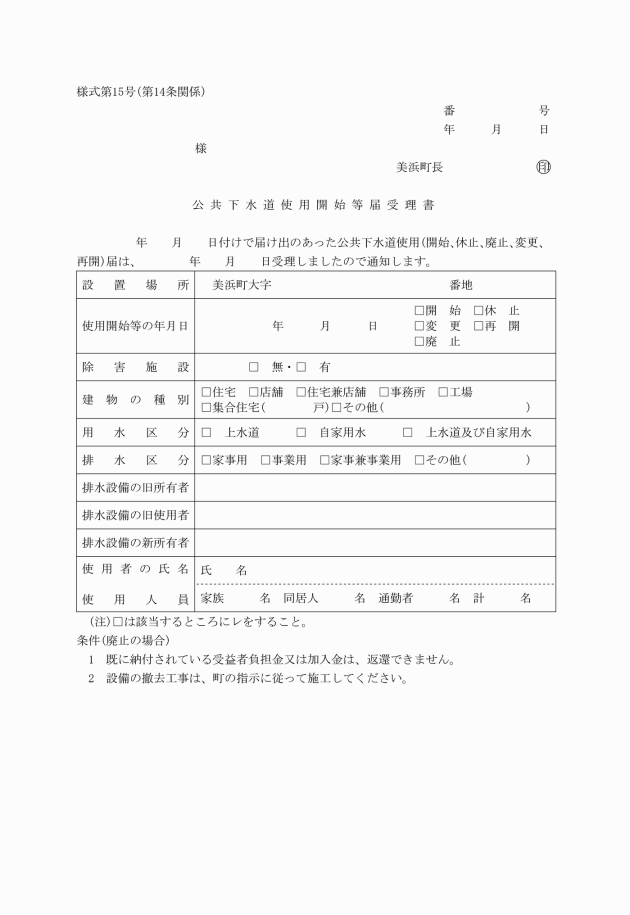

2 使用者等に変更があったときは、公共下水道使用者等変更届出書(様式第14号)により遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。

(1) 使用者が公共下水道の使用開始又は再開の届け出後、水道メーターを撤去したとき。

(2) 排水設備等を設置後、2月の間汚水の排除が確認されなかったものが、引き続き汚水を排除しないとき。

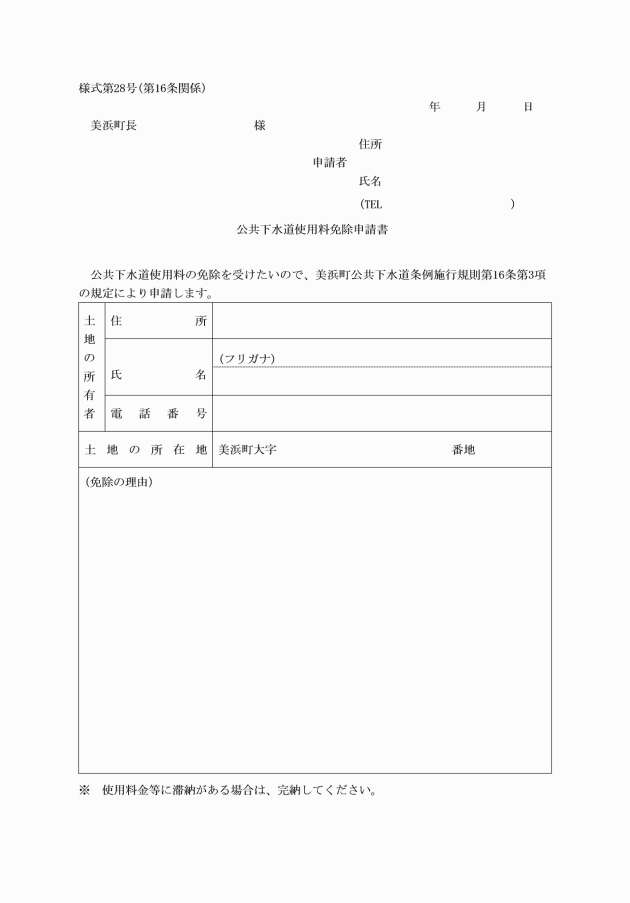

(1) 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき土地に汚水施設を伴う建築物が存在し、空家又は滅失等により水道メーターを撤去したとき。

(2) 条例第26条第1項の規定による新規加入者で、建物の新築等により汚水の排除が認められないとき。この場合における免除の期間は、新規加入承諾日(公共下水道施設加入承諾書通知日)より6月を限度とする。

4 前2項における休止又は免除は、当該届出日以降の期間のことをいい、当該届出日前の期間に係る基本料金は還付しない。

5 使用開始、再開等の届け出があったとき又は汚水の排除若しくは水道等の使用が確認されたときは、使用料を徴収するものとする。

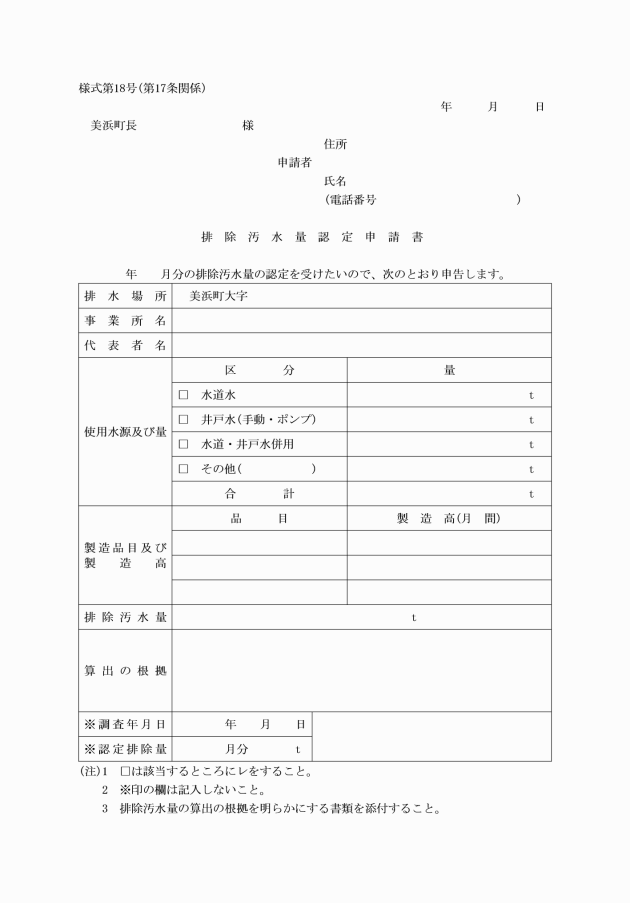

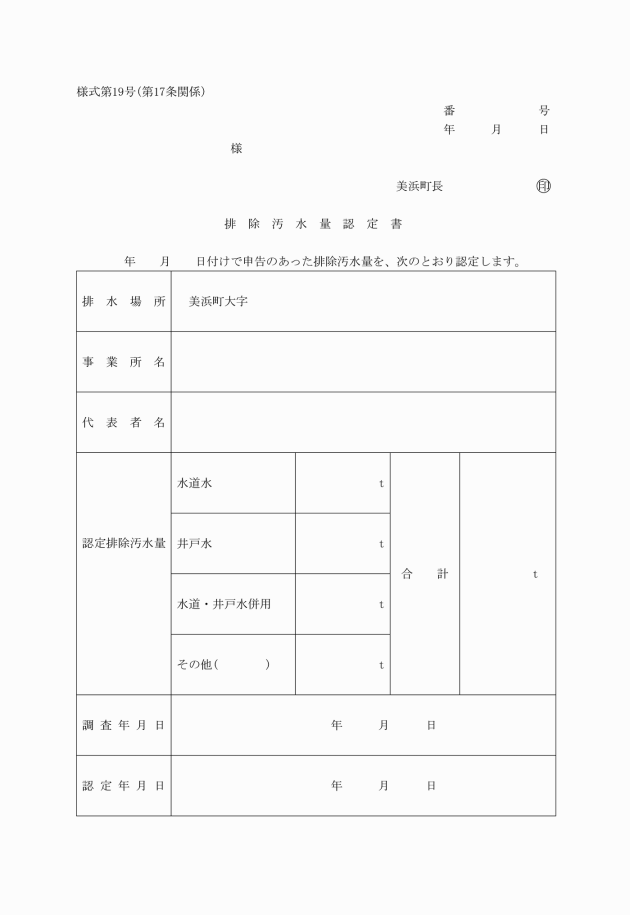

(排除汚水量の認定)

第17条 条例第16条第2項第3号に規定する排除汚水量の認定は、排除汚水量認定申請書(様式第18号)によるものとする。

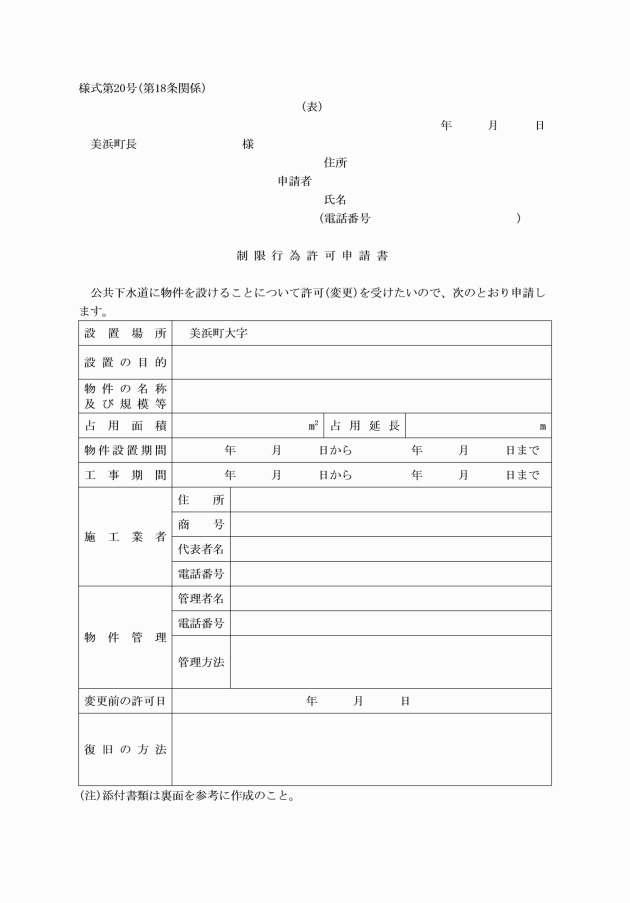

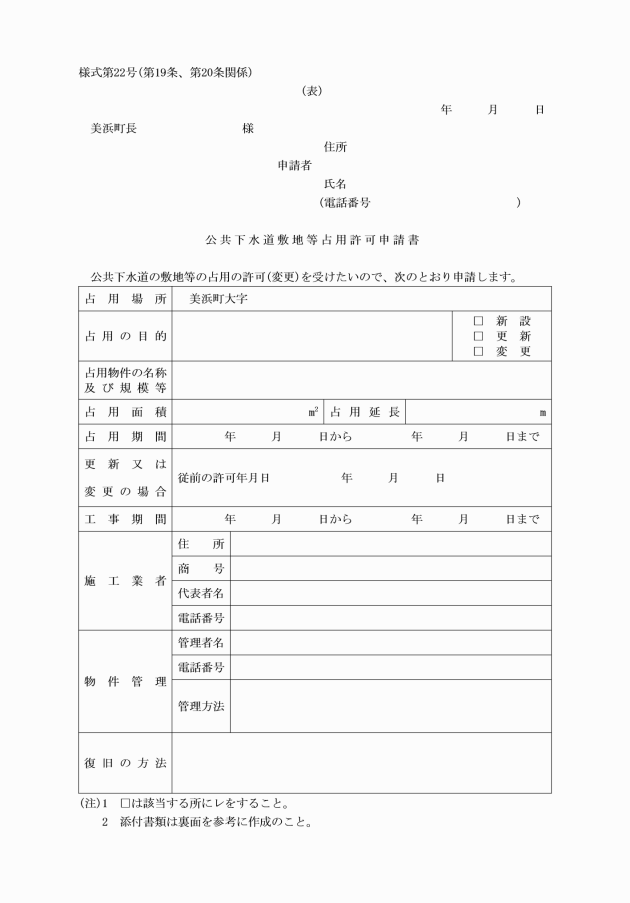

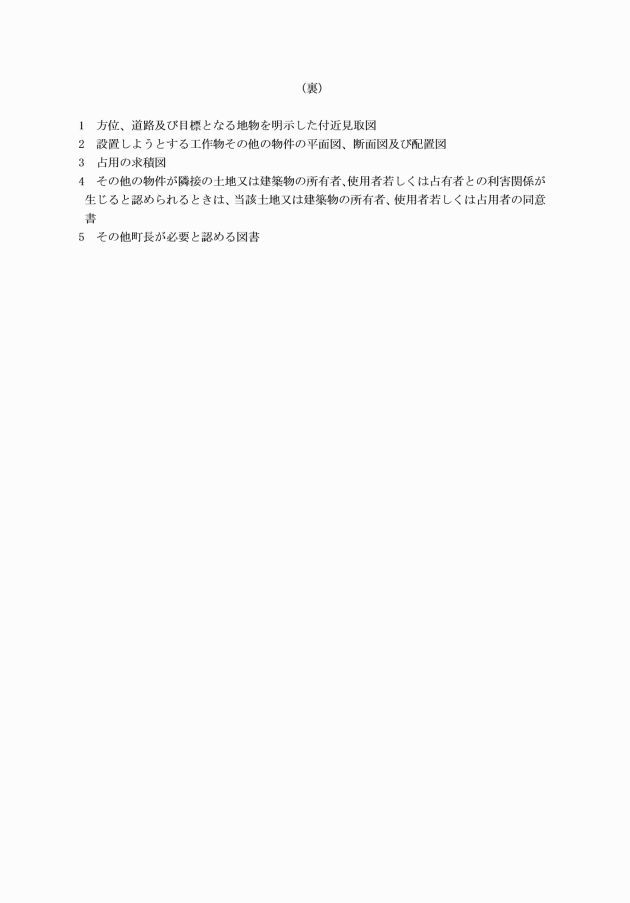

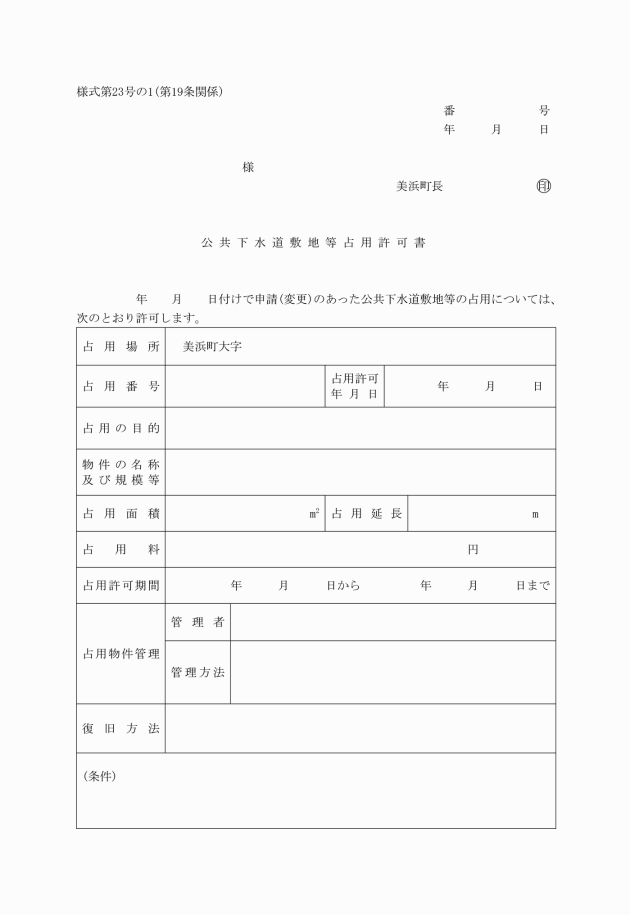

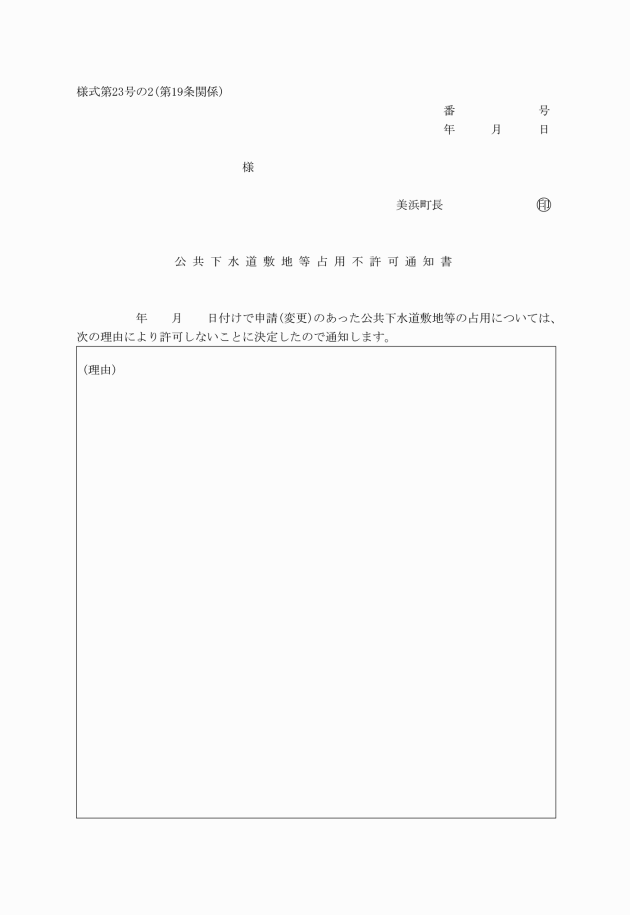

(1) 占用の位置及びその周辺を表示する案内図

(2) 占用の位置を表示した平面図、求積図、縦断図及び断面図

(3) 工作物の構造図

(4) 他の許認可等を伴うものについては、当該許可等の写し

(5) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生じると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(1) 相続又は法人の合併等により占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 占用物件を変更しようとするとき。

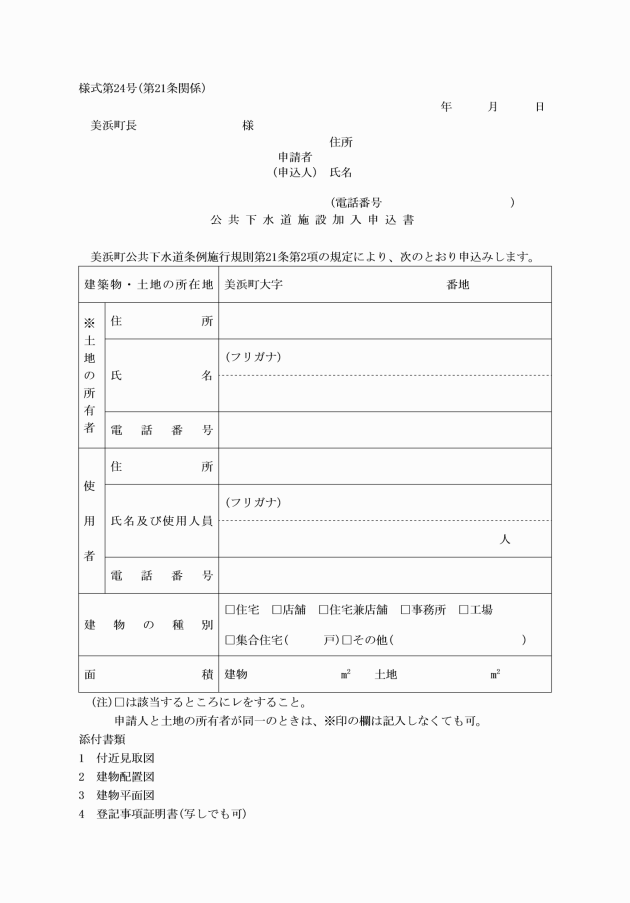

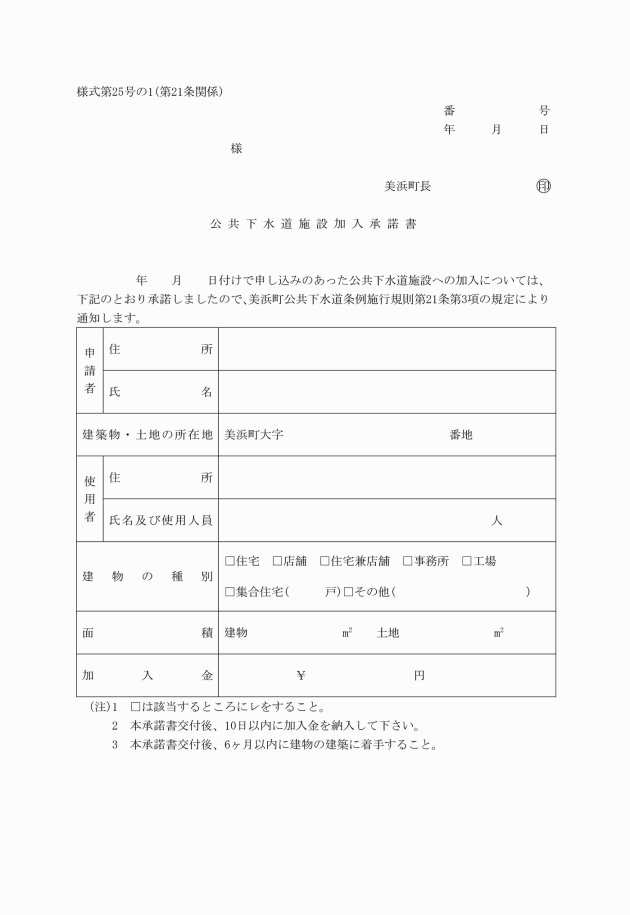

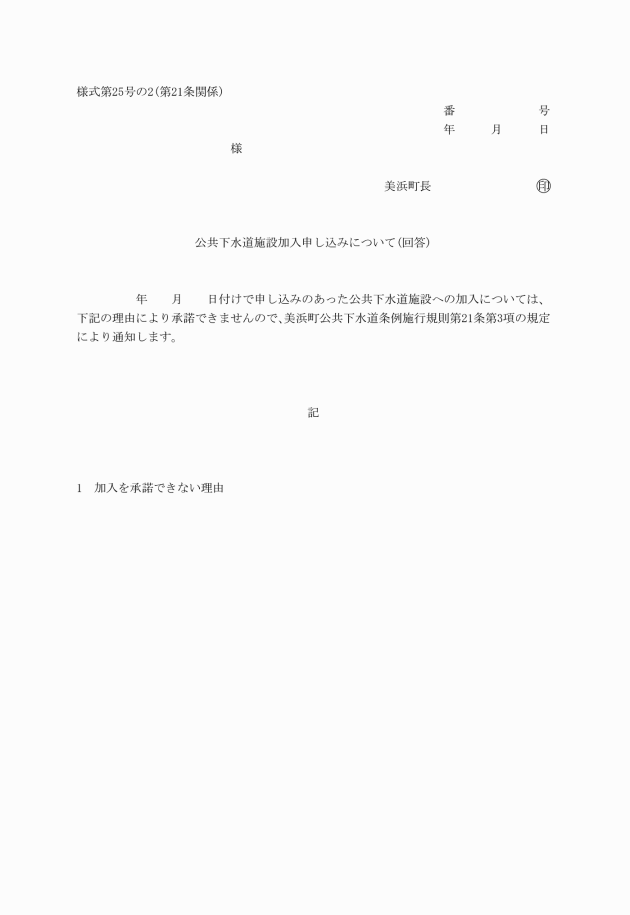

(新規の加入)

第21条 条例第26条に規定する新規加入者とは、建物の新築、増築又は改築により、1世帯が生活できるよう居住部分を設けた土地又は建物の所有者をいう。ただし、事務所及び事業所等については、新築又は改築した土地又は建物の所有者を対象とする。なお、美浜町公共下水道事業受益者負担金条例(平成14年条例第17号)で受益者となっていない土地又は建物の所有者も、含まれるものとする。

2 新規の加入の申し込みは、公共下水道施設加入申込書(様式第24号)によるものとする。

4 条例第26条第2項の規定により、排水施設について一部補助を受けようとする加入者は、美浜町公共下水道排水施設設置補助金交付要綱(平成17年要綱第1号)に定める申請書類を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が認めたときは申請によらないで減免することができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の規定は、平成18年3月分の使用料から適用する。

附則(平成18年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の規定は、平成18年6月分の使用料から適用する。

附則(平成22年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

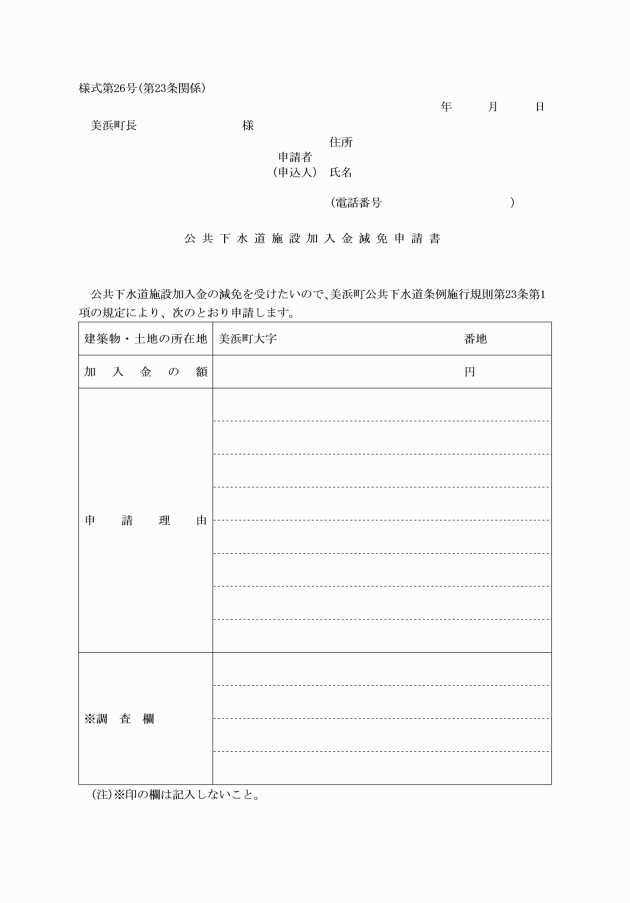

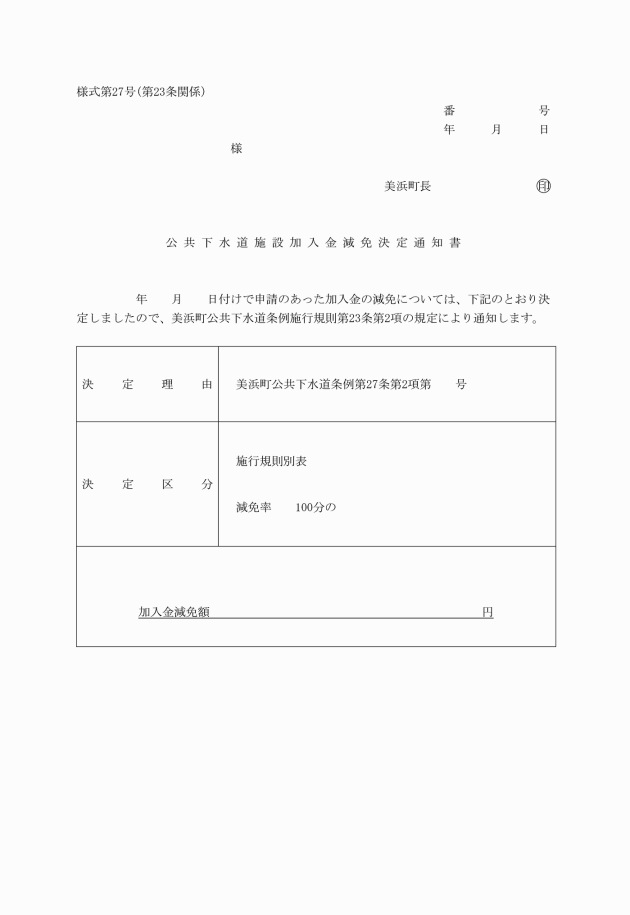

別表(第23条関係)

公共下水道施設加入金減免基準表

減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校等) | 75% |

(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設(保育所等) | 75% | |

(3) 国公立の一般庁舎 警察署、国県庁舎、町庁舎等の用に供している施設 | 50% | |

(4) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設その他のこれに準じる施設 | 75% | |

(5) 国公立病院及び診療施設 | 25% | |

(6) 有料の公務員宿舎 | 25% | |

2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設 | 25% |

3 公の生活扶助を受けている新規加入者その他これに準ずる特別の事情があると認められる新規加入者に係る土地 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設 | 100% |

4 前3号に掲げる新規加入者のほかその状況により特に加入金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設 | 75% |

(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設 | 75% | |

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | |

(4) 自治会等が管理し、又は使用する集会所、その他これに類する施設 | 100% | |

(5) 前記以外の施設 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 町長の認定した率 |